Симбирская кругосветка. Куда поехать за фолк-роком и где берега с домом спорят

Команда «Симбирской кругосветки» путешествовала по Старомайнскому району Ульяновской области зимой и ранней весной и обязательно планировала вернуться в разгар летнего туристического сезона, ведь местные заливы, турбазы – одни из самых популярных мест отдыха у ульяновцев.

Где отдыхают айтишники

Про Юрманский залив знают почти все. Здесь находятся дачные поселки и такие известные турбазы, как «Лесная быль», «Артеково», санаторий «Солнечная поляна». Юрманский незаметно переходит в Ивановский, который врезается в сушу еще глубже, на 10 км. На его условном входе стоит не менее известное «Славянское подворье». База занимает целый полуостров. Крылечки домиков выходят прямо на пляж, а при высокой воде из некоторых номеров можно рыбачить с балкона. Это тихое место для уединенного отдыха или… для очень многолюдного и шумного. «Славянское подворье» может вместить одновременно до 400 человек, чем охотно пользуются ульяновские компании, проводя на полуострове корпоративные мероприятия. Именно здесь проходит пляжный IT-фестиваль ULCAMP, на который съезжаются специалисты со всей России и даже из-за границы. Интеллектуальные разговоры, профессиональные доклады и обмен опытом щедро разбавляются музыкальной и спортивной программами. Благо на базе есть волейбольная и баскетбольная площадка, тренажеры и детский городок, а уж покататься на сапах по тихому Ивановскому заливу – must have* лета. Организаторы на время феста протягивают в «Славянское подворье» отличный интернет. Питание обеспечивают модные ульяновские рестораторы. Десятый ULCAMP* запланирован на 21-23 июля и билеты на него еще есть. Пофестивалить приглашаются не только профессионалы, но и студенты, и все, кто интересуется сферой IT.

"Славянское подворье"

.JPG)

На другой стороне Ивановского залива расположился совсем небольшой гостевой комплекс "Берег". Вот он точно только для тихого семейного отдыха

Где отдыхают историки

А здесь же, на Ивановском заливе. Во-первых, недалеко от «Славянского подворья» находится так называемый «Чертов городок» - следы поселения V - XIII вв. Овраги в лесу – это нечто иное, как остатки крепостного рва древнего городища. Находка подтвердила, что на территории Старомайнского района люди живут уже более 1700 лет. Городище назвали «колыбелью русской цивилизации», хотя селились в этих местах разные племена. Волга часто выносит на берег артефакты именьковского и раннеболгарского периодов: керамические черепки с отпечатками пальцев гончара, обломки женских украшений, самодельные скобы и гвоздики. Надо лишь внимательно смотреть под ноги. На «Славянском подворье» такие находки хранятся в отдельной витрине. Не найдешь сам, так хоть посмотришь.

Следы древнего городища

Во-вторых, Ивановский залив упирается в деревню Ивановка и территорию историко-культурного комплекса «Булгарская застава». Это площадка ежегодного проведения фестиваля живой истории «Волжский путь», реконструирующего жизнь в IX - XIII вв. Костюмы, ремесла, военное снаряжение, поединки, песни, кухня – все, чтобы изучать историю на ощупь и на вкус, а не по учебникам. В этом году фестиваль будет проходить 13-16 июля. Для зрителей поляна откроется в эту субботу, 15 июля. Организаторы заявили концерт одной из лучших в России фолк-рок группы «Сколот».

На фестивале «Волжский путь»

А деревня Ивановка, которая и дала название заливу, знаменита тем, что в местной церкви долгое время хранилась одна из самых значимых православных реликвий нашего региона – Икона Божией Матери Боголюбивая. Но сейчас она находится в старомайнском храме, куда мы и направились.

В честь чуда, чудом обретенная, чудом восстановленная

Настоятель Богоявленского храма районного поселка Старая Майна благочинный Старомайнского района отец Константин на сайте своего храма приводит не одно свидетельство прихожан о помощи Боголюбивой. Икона считается чудотворной, ее просят об избавлении от болезней. По легенде Боголюбивая была написана и освящена на святой горе Афон (Греция) в конце XIX века. Заказана она была царским домом и передана в храм села Ивановка, жители которого построили каменную церковь во имя Боголюбивой Божией Матери в память чудесного события, происшедшего 17 октября 1888 года с императорской семьей. Романовы попали в железнодорожную катастрофу у станции Борки под Харьковом. Несмотря на многочисленные человеческие жертвы, августейшее семейство уцелело. Могучий Александр III на плечах удерживал потолок искорёженного вагона, чтобы жена и дети смогли выбраться. По всей России это было воспринято как чудесное избавление от смертельной опасности, в благодарность служились молебны, возводились часовни и храмы. Икона, присланная императором, невероятно подняла престиж храма в небольшом сельце Ивановка.

.jpg)

Но в советские годы его постигла участь большинства российских церквей. Храм был закрыт. Икона хранилась в запасниках областного краеведческого музея. Обнаружил ее случайно в 1992 году протоиерей Алексий Скала, приподняв ткань, укрывавшую картины в хранилище. Год Боголюбивая находилась в Ульяновске в соборе Иконы Божией Матери Неопалимая Купина (на Куликовке). А потом по указу правящего митрополита Прокла и по многочисленным просьбам верующих Старомайнского района была торжественно передана в Богоявленский храм. Он в это время как раз восстанавливался.

.jpg)

Алтарь, расписанный к двухсотлетию храма мастерами из Палеха

В этом году, 1 июля, Богоявленский храм в Старой Майне торжественно отметил двухсотлетие. Возведен он был на средства графа Блудова – дипломата, литератора и государственного деятеля. В советские годы отдан под зернохранилище, клуб, ремонтные мастерские.

«Сначала зерно засыпали, потом здесь клуб был. В алтаре было вырублено окно, и там раздевалка была. В одном приделе был винный магазин, в другом хранились балалайки, гармони, другой инструмент. А бабушки, которые в молодости своей приходили сюда, танцевали, раздевались в алтаре, сейчас плачут: вот видишь как… в святая святых. Но было такое времечко… Лучше раскаяться, Бог видит покаяние», кротко рассказывает об истории храма отец Константин.

«Сначала зерно засыпали, потом здесь клуб был. В алтаре было вырублено окно, и там раздевалка была. В одном приделе был винный магазин, в другом хранились балалайки, гармони, другой инструмент. А бабушки, которые в молодости своей приходили сюда, танцевали, раздевались в алтаре, сейчас плачут: вот видишь как… в святая святых. Но было такое времечко… Лучше раскаяться, Бог видит покаяние», кротко рассказывает об истории храма отец Константин.

Богоявленский храм вместительный, трехпрестольный. Владыка Прокл в шутку сравнивал его с паровозом. Восстановление было трудным, требовало много средств и до конца еще не завершено. Но всегда, как рассказывает отец Константин, чудесным образом находились люди, нужные для храма: благотворители, искусные мастера, добровольные работники. Перед юбилеем алтарь расписали художники из Палеха и теперь «заходишь туда, все равно, что в царство небесное», поделился радостью отец Константин. Но из команды «Симбирской кругосветки» войти в алтарь он разрешил только оператору. Остальные полюбовались через распахнутые врата.

Во имя любви

.jpg)

И еще один храм увидела «Симбирская кругосветка» в тот день. Это был разрушающийся храм Михаила Архангела в селе Русский Юрткуль. Село некогда было настолько большим, что принадлежало нескольким помещикам одновременно. Они содержали и храм, и школу, платили зарплату учителям. В селе была церковно-приходская и начальная школы, крестьянские дети учились бесплатно. А вот храм, как рассказала нам директор Русскоюрткульской средней школы, учитель истории Наталья Гафурова, строился тяжело, обошелся дорого. Деньги на него собирали по окончании полевых работ. 20 лет храм стоял неухоженный, не расписанный, но в очередной год собрали 5 тысяч и заказали такую роспись, что по красоте храм стал соперничать с городскими. Да и само строение было основательным. Кладка, замешанная на яичных белках, прекрасно держится до сих пор. Купола и колокольня, конечно, рухнули. Колокол в советское время раскололи, сначала накалив на костре, а потом облив ледяной водой. Иначе эта махина не поддавалась никаким металлическим инструментам. Что интересно, идею с костром, как рассказала Наталья Гафурова, подсказал один из местных старейшин. Наверное, его родители тоже вносили свою копеечку на строительство храма…

В школьном музее. Это старинное зеркало из бывшей усадьбы школе подарила семья из Подлесного Юрткуля

Село Русский Юрткуль, пожалуй, можно назвать квинтэссенцией истории нашего края. Основали его мордовские переселенцы в 1698 году. Среди первых жителей были польские шляхтичи, которым Петр I жаловал здесь земли ради охраны засечной черты. Называется оно Русским, потому что в округе еще семь Юрткулей. За эту часть названия борются мордва и татары. У мордвы «яркуль» - озеро с крутыми берегами, у татар «юрткуль» - дом у озера. И то, и другое, в принципе, имеет место. Вокруг села, в лугах, на пашнях находят большое количество разных видов наконечников стрел, осколки костей, обломки медных мордовских украшений, которые гораздо старше болгарского периода. Очевидно, что люди жили в этих местах задолго до официального основания села. В XIX веке в селе стояло несколько помещичьих усадеб, с садами, винодельнями. Потомки русскоюрткульцев разбросаны по всему миру, а история села все время подбрасывает сюрпризы.

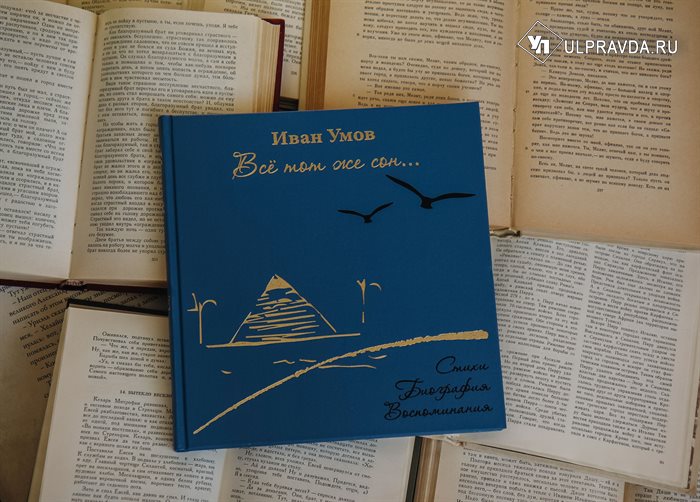

«На территории села находилась усадьба Николая Никитича Булича, ректора Казанского университета. Он установил сад, благоустроил его, построил свой дом, который существует до сих пор. Дом был перевезен и в нем сейчас размещается Матвеевская больница. Из переписки Булича лет 15 назад мы узнали, что была здесь вторая династия - Наумовых. В поисках материала наткнулись на информацию, что был такой Иван Умов, который писал стихи. Опять же, совершенно случайно, откликнулась жительница Санкт-Петербурга, которая является потомком этого рода, и она прислала письмо, поделилась некоторыми материалами из архива. И вот спустя 15 лет вышла книга, которую я держу в руках: биография, уникальные архивные материалв и стихи, которые выходили во Франции, Америке, Швейцарии и впервые вышли в России», рассказывает Наталья Гафурова.

«На территории села находилась усадьба Николая Никитича Булича, ректора Казанского университета. Он установил сад, благоустроил его, построил свой дом, который существует до сих пор. Дом был перевезен и в нем сейчас размещается Матвеевская больница. Из переписки Булича лет 15 назад мы узнали, что была здесь вторая династия - Наумовых. В поисках материала наткнулись на информацию, что был такой Иван Умов, который писал стихи. Опять же, совершенно случайно, откликнулась жительница Санкт-Петербурга, которая является потомком этого рода, и она прислала письмо, поделилась некоторыми материалами из архива. И вот спустя 15 лет вышла книга, которую я держу в руках: биография, уникальные архивные материалв и стихи, которые выходили во Франции, Америке, Швейцарии и впервые вышли в России», рассказывает Наталья Гафурова.

Необыкновенную историю жизни дипломата, поэта, музыканта Ивана Умова, уехавшего служить в русское консульство в египетскую Александрию в 1912 году, и о том, как тоже совершенно случайно спустя сто лет ульяновский журналист, издатель и режиссер Наталья Цуканова увидела его надгробный камень и начала свое расследование ulpravda.ru уже рассказывала. А в Русском Юрткуле знают и другие подробности его жизни.

«Род Наумовых – старинный, знаменитый, берет начало от князя Семеона Гордого. Среди Наумовых есть международно признанный физик, на Урале в добывающей промышленности трудились Наумовы. Одна из Наумовых – Анастасия – вышла замуж за декабриста Александра фон дер Бриггена, и он бывал в нашем селе, заезжал в гости к дочке, возвращаясь из ссылки. Умовыми Наумовы стали из-за любви. Прадед Ивана Умова связал свою жизнь с крепостной Матреной Тихоновной. Но она отказалась заключать брак, чтобы не рассорить мужа с его родственниками и чтобы они не потеряли дворянское звание. Император дал разрешение присвоить их потомкам усеченную фамилию, так они стали Умовыми», - продолжает рассказ Наталья Гафурова.

Несмотря на счастливую, обеспеченную жизнь в Александрии, хорошую семью, талантливых детей, любимые занятия, признание и уважение местного общества и русских эмигрантов, визиты именитых гостей, Иван Умов не переставал тосковать о далекой Родине, о Волге, стремился вернуться, узнать о судьбе родных. Предлагал издать в советской России свои стихи, даже на расстоянии стремился быть полезным для Родины, поддерживал русский народ в борьбе с фашистскими захватчиками. Увы, Родина его не услышала. Однако Иван Умов не позволил ни себе, ни близким оскорбиться и оскорблять Россию.

«К Варваре Умовой (матери Ивана) пришли председатель колхоза и секретарь партийной организации и в приказном порядке велели вступать в колхоз, в противном случае, говорят, будем тебя раскулачивать. А усадьбу ее дочери уже сожгли, они с детьми скитались, идти было некуда (позже племянников Ивана Умова расстреляют только за то, что они «из дворян»). Она не стала с ними спорить. У нее был богатый сад, своя винодельня, стояли чаны с вином. Она их угостила, хорошо встретила, а утром, пока все спали, пешком отправилась на переправу, уехала в Казань, жила у дальних родственников и закончила свои дни, торгуя спичками и пирожками на улице. Она писала Ивану письма о своих переживаниях. Они попали к нам. А буквально на днях в окрестностях нашего села нашли серебрянную ложку с инициалами Варвары Умовой. Это редкость. Когда барыня уехала, крестьяне разорили дом. Сейчас из потомков Умовых здесь никого нет», - завершает рассказ Наталья Гафурова.

Надгробный камень одного из предков Ивана Умова русскоюрткульцы нашли за селом на свалке. Сами привезли его к церкви и установили в память Наумовых-Умовых

Но вскоре возможность узнать историю жизни Ивана Умова и его близких появится у большого числа читателей и зрителей. Исследователь жизни Умова Наталья Цуканова выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив на съемки фильма о талантливом уроженце села Русский Юрткуль.

Видеоверсию нашей экспедиции смотрите здесь.

* must have – небходимо иметь (англ.)

* ULCAMP – ульяновский лагерь (аббревиатура англ.)

Дорожка в лето

В одном из номеров "Славянского подворья"

.JPG)

Берега Ивановского залива считаются лучшими для кайтсерфинга - катания на доске под парусом

(6+)

Фото автора, Натальи Цукановой.

Читайте наши новости на «Ulpravda.ru. Новости Ульяновска» в Телеграм, Одноклассниках, Вконтакте и MAX.