От задумки к реализации. К 80-летию создания Ульяновской области

Необходимость осознания всех процессов и факторов, которые привели к воссозданию Ульяновской области, заставляют обратиться к тем событиям, которые происходили 80 лет назад. А началось всё задолго до января 1943 года.

Ульяновск – «негласный» областной центр конца 1930-х годов

После ликвидации округа в мае 1930 года Ульяновск продолжал играть важную роль в жизни близлежащих районов Средневолжской, а затем Куйбышевской области. В городе располагались учебные заведения, учреждения здравоохранения, культуры, торговые организации, сфера ответственности которых находилась далеко за пределами города Ульяновска и Ульяновского района. 17 февраля 1939 года в Ульяновске проходила 16-я городская партийная конференция, в протоколе которой имеется следующие строки из тезисов представителя Ульяновского горсовета депутатов трудящихся Зиновьева: «Трудящиеся Майны, Богдашкино, Ульяновска и других районов выдвигают вопрос об организации в Ульяновске области, и их требования правильны. Превращение Ульяновска в областной центр даст возможность значительно быстрее его развивать в промышленном и культурном отношении»[1]. Это заявление было в тренде времени: наблюдалась тенденция на разукрупнение значительных по территории областей, возникших в конце 1920-х годов. Так, в 1940 году на карте страны возникла соседняя Пензенская область.

Тем не менее, для Куйбышевской области была предусмотрена иная задача – стать крупнейшим в СССР центром самолётостроения. В Ульяновске, по плану конца 1930-х годов, предусматривалось строительство авиазавода. Место было выбрано в будущем Засвияжском районе, к северу от аэродрома, где ныне располагается промышленная зона Ульяновского автозавода. Затем в план были внесены изменения, и в городе началось строительство заводов меньшего объема. Именно эти заводы и стали базой для размещения эвакуированных предприятий.

.jpg)

UAZ

Записка о разукрупнении Куйбышевской области

Записка, датированная 1 июня 1942 года, дошла до нас в двух вариантах – черновика и отпуска. Черновик позволяет говорить о многих ранее неизвестных фактах. Так, Куйбышевский обком был готов передать в Ульяновскую область Сызрань и Сызранский промышленный район. Кошкинский район вошёл в проект о создании Ульяновской области «по старой памяти»: в 1928 - 1930 годах он входил в Ульяновский округ.

Внимательное прочтение записки наряду с анализом ситуации, сложившейся за первые 11 месяцев войны, позволяют считать доводы Куйбышевского обкома ВКП(б) и облисполкома весьма существенными. Так, на момент мая 1942 года в Куйбышевской области имелось 60 сельских районов и 5 городов областного подчинения. Общая посевная площадь достигала 3,6 млн га. Аграрный сектор более всего пострадал от влияния реалий военного времени, поэтому необходимо было ликвидировать запущенность сельского хозяйства. Весной 1942 года перед Куйбышевской областью был поставлен ряд новых задач: освоение орошаемых участков в засушливых юго-восточных районах, внедрение посевов сахарной свёклы с созданием полного цикла сахарного производства, организация плодово-овощной и молочной базы вокруг крупных городов, развитие спиртовой и крахмальной промышленности. Руководство столь сложным хозяйством в условиях разбросанности территории области, незначительной железнодорожной связи и неудовлетворительного состояния внутренних дорог и телефонной связи осуществлять было чрезвычайно трудно. Поэтому Куйбышевский обком ВКП(б) и облисполком предложил разделить Куйбышевскую область на две: Куйбышевскую и Ульяновскую.

.%201945%20%D0%B3.%20%D0%93%D0%90%D0%A3%D0%9E.%20%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0.%20%D0%90-70.%20%E2%84%96%2026.jpg)

Детская фронтовая бригада Прохорова Ульяновского завода малолитражных двигателей (ныне Ульяновский моторный завод). 1945 г. ГАУО. Фототека. А-70. № 26

Первый аргумент – кризис аграрного сектора. Он был связан с рядом обстоятельств. Так, трудовая мобилизация в промышленность, призыв в школы ФЗО, а также в действующую армию привели к сокращению не только количества рабочей силы на 20 - 25%, но и к качества – в аграрном секторе стал значительно преобладать женский труд. Остро стояла проблема с тракторами. Поскольку на фронт принимали лишь исправную технику, а запасных частей не хватало, из нескольких единиц машин собирали одну, которую и отправляли на фронт. Таким образом, сельскохозяйственная техника числилась лишь на бумаге, в реальности это были остовы машин, но они учитывались при планировании посевной и уборочной кампаний – это приводило к невыполнению планов и к снижению натуральной оплаты трудодней.

Второй аргумент – затруднение логистики. Не всегда заметное в мирные годы, в военное время оно грозило серьёзными последствиями. Так, в начале января 1942 года из Астрадамовского райкома в Куйбышев было направлено письмо: до адресата, Куйбышевского обкома, оно шло более недели. Столько же времени у комитета заняла подготовка ответа на письмо, и ещё несколько дней оно возвращалось. Фактически деятельность райкома по решению проблемы подготовки к весеннему севу, а точнее необходимость уточнения, где, как и какими путями можно «выбить» запчасти для техники, заняла более чем две недели.

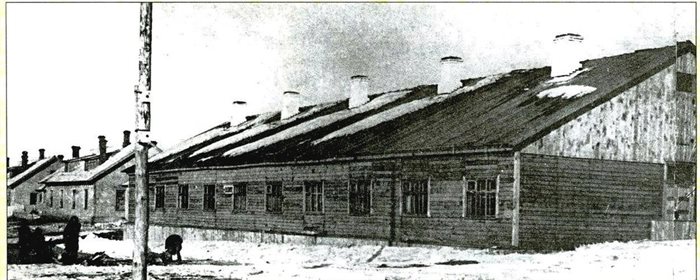

Жилые бараки Ульяновского приборостроительного завода. 1940-е

И Куйбышев, и Ульяновск к весне 1942 года приобрели достаточно крупные промышленные предприятия. Урбанизация привела к росту городского населения, затруднениям в логистике его снабжения, к необходимости оперативного планирования (оставление в границах Куйбышевской области г. Сызрани, а также прилегающих к нему районов Самарской Луки было связано с развёртыванием в границах Куйбышевской области крупнейшей нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей базы страны).

В-третьих, Куйбышев, с получением статуса «запасной столицы СССР», нуждался в ручном управлении обкомом и облисполкомом, чтобы исключить дублирующие цепи принятия решений. И Ульяновск также нуждался в аналогичном типе руководства. Здесь сосредоточился центр внешней торговли, о чём свидетельствует пребывание в городе Внеторгового отделения Госбанка СССР, неформального международного взаимодействия, которое осуществлялось через аппарат эвакуированного в город Московского патриархата во главе с Патриаршим местоблюстителем митрополитом Сергием. Кроме того, в городе были сосредоточены органы управления военно-морским и речным флотами страны, крупнейшие наукоемкие производства. Всё это требовало, в первую очередь, снабжения, а значит, крайне оперативного, длительностью один - два дня, принятия решений о разблокировке продуктовых фондов, о предоставлении транспорта и т. д. Несамостоятельный в своих решениях Ульяновский горком партии и горисполком не могли обеспечить необходимую быстроту принятия решений.

Завод им. Володарского

Каждая из двух образуемых областей в проекте представляла достаточно мощный экономический комплекс с самостоятельными хозяйственными задачами, решение которых было возможно в условиях территориальной компактности, меньшего количества административных районов и лучших транспортных и телефонных связей областных центров с периферией.

Разрабатывая проект записки, Куйбышевский обком исходил из следующих критериев. К первому относилась целостность формирования экономического комплекса с самостоятельными задачами. Второе условие – обеспечение наилучшей связь административных центров областей и районов. Также Куйбышев решил не разделять внутренние границы районов из-за опасения организационных усложнений. В чистовике записки Ульяновская область предстала именно в тех границах, в коих она была образована 19 января 1943 года.

Итак, в проекте Ульяновской области было два города областного подчинения, 24 района, 513 сельсоветов. Количество населения на 1 июля 1942 года составляло 1,088 тыс. человек (по состоянию на 1939 г. – 1,122 тыс. человек). Общая площадь Ульяновской области составила 34,6 тыс. кв. км, Куйбышевской области – 53,4. Кроме того, весьма неравномерным было распределение сельского хозяйства, Так, к Ульяновской области были отнесены 38 совхозов, в Куйбышевской их осталось 56. Аналогичная ситуация была с колхозами: 1150 и 1477 соответственно, МТС – 68 и 95. Соответственно, к региону отошла и меньшая посевная площадь: 1385 против 2279 у Куйбышевской. Зато в Ульяновской области было больше лесов – 813 тыс. га, у Куйбышевской же оставалось 579 тыс. га. Осознавая, что в таком составе Ульяновская область была бы слишком мала и экономически маломощна, Куйбышев предложил присоединить к ней еще шесть районов Пензенской области – Николо-Пестровский, Сосново-Борский, Николаевский, Барановский, Неверкинский и Кузнецкий с г. Кузнецк. Своё предложение Куйбышевский обком мотивировал тем, что до 1940 года эти районы входили в состав Куйбышевской области и по своей экономической структуре не отличались от соседних регионов будущей Ульяновской области.

Приведу достаточно большой фрагмент записки, характеризующий проект нашего будущего региона. «Ульяновская область будет обладать менее развитой, но всё же достаточно разносторонней промышленностью. К основным отраслям промышленности будут относиться сланцедобывающая, авиационная, автомобильная, электротехническая, производство машин для пищевых предприятий, производство вооружения, бумажная, лесопильная, производство строительных материалов (цемент, кирпич, сел, известь), грубосуконная, трикотажная, швейная, кожевенно-обувная, стекольная, дубильно-экстрактовая, мыльная, пищевкусовая (спиртоводочная, пищевых концентратов, плодоперерабатывающая, крахмальная, мукомольная, пивоваренная, маслодельная, хлебобулочная).

Сельское хозяйство Ульяновской области будет иметь также зерно-животноводческое направление, но с меньшим, около 25%, удельным видом пшеницы. Значительное распространение должен иметь картофель, как сырьевая база для спиртовой и крахмальной промышленности.

Область будет располагать большим количеством лесных массивов, около 850 тыс. га, в том числе свыше 150 тыс. га покрытых хвойными породами. <…> Область будет достаточно насыщена железнодорожной сетью, <…> с большинством районов области будет удобная железнодорожная связь. В летнее время с рядом районов связь может поддерживаться водным транспортом по реке Волга. Областной центр - г. Ульяновск - в настоящее время имеет население свыше 160 тыс. человек и является крупным культурным центром…»[2].

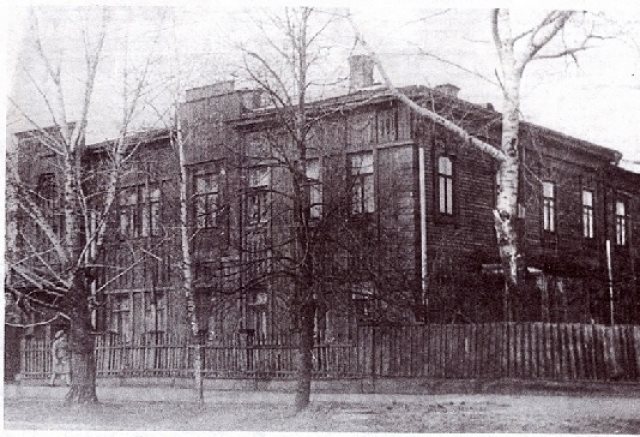

Корпуса завода им. Володарского

Горюшкинский район

Реакция ЦК ВКП(б) и Совнаркома на записку о разукрупнении до Куйбышева не дошла. Видимо, затерялась в массе писем о территориальных преобразованиях, которыми Куйбышевский обком ВКП(б) буквально бомбардировал Центральный комитет партии. На это обком подтолкнуло некоторое «неравновесие» в количестве районов в Куйбышевской и Ульяновской областях, которое следовало из содержания записки. Например, 24 сентября 1942 года Куйбышевский обком партии направил письмо на имя Председателя СНК СССР И. В. Сталина и секретаря ЦК ВКП(б) Андреева с проектом дальнейшего преобразования административно-территориального деления.

В письме указывалось, что по величине земельной площади особенно выделялись Барышский, Кузоватовский, Тереньгульский районы. «Излишне крупная величина этих районов является большим тормозом в деле руководства районным хозяйством, и они из года в год отстают в выполнении плановых заданий по сельскому хозяйству и совершенно неудовлетворительно осваивают свои природные богатства. Обком ВКП(б) и исполком облсовета считают, что… целесообразно по окончании уборочных работ текущего года разукрупнить перечисленные районы».

Так, центр района, выделенного из Барышского, предполагалось создать в с. Румянцево, где имелись 400 дворов с 2000 жителей, почтовое отделение, телефон, шоссейная дорога и бумажная фабрика. Из Кузоватовского района предлагалось выделить район с центром в с. Волынщино, где насчитывалось 415 дворов с 2335 жителями, имелось также почтовое отделение, телефонная связь. Кроме того, будущий районный центр находился вблизи железной дороги. Из крупного сельского Ульяновского района был должен выделиться Ключищенский район. В районном центре проживали 1350 человек, имелось почтовое отделение, большая грунтовая дорога и крахмало-терочный завод. К нему предлагалось передать 14 наиболее отдаленных от города сельсоветов: Ново-Уренский, Белоключевский, Гразнухинский, Панско-Слободской, Ключищенский, Ивановский, Волостниковский, Загудаевский, Понико-Ключевский и Елшанский. Из Тереньгульского района предлагалось выделить Зеленецкий, Собакинский, Ново-Ерыклинский, Больше-Борлинский, Горюшинский, Михайловский, Ново-Кокинский, Елшанский и Гладчихинский сельсоветы. Районным центром должно было стать с. Горюшки с населением в 1600 человек. Через село проходила профилированная дорога из Тереньги в Сызрань, имелся телефон[3].

Данная административно-территориальная реформа так и осталась лишь на бумаге. Тем не менее, идея впоследствии нашла своё воплощение. В декабре 1943 года из Барышского района был выделен Жадовский, из Ульяновского района – Ишеевский. Кузоватовский и Тереньгульский районы оставили в прежних границах, но в 1944 году появился Тиинский район в Левобережье.

Две команды управленцев

К формированию новой управленческой команды Москва отнеслась весьма взвешено. Руководить новой областью выпало И. Н. Терентьеву, на тот момент трудившемуся в ЦК ВКП(б). На протяжении нескольких недель (с декабря 1942 года) он собирал наиболее ценные кадры в центральных органах партии и исполнительной власти. Вторую роль в регионе отдали И. Т. Зотову – третьему секретарю Куйбышевского обкома ВКП(б). Всех руководителей районного уровня оставили на своих местах. Такой подход к формированию управленческой команды помог избежать излишней суматохи. Воспоминания Ивана Николаевича и Ивана Тихоновича опубликованы в книге «Симбирский-Ульяновский край в новейшей истории России» и весьма наглядно позволяют представить первые месяцы воссозданной области.

Геннадий Пашкин, директор Государственного архива новейшей истории Ульяновской области

[1] ГАНИУО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 1708. Л. 15

[2] СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 6. Лл. 127 - 134

[3] СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 20. Д. 6. Лл. 194 – 197

Читайте наши новости на «Ulpravda.ru. Новости Ульяновска» в Телеграм, Одноклассниках, Вконтакте и MAX.