В память о поэте. «Озера» и «Дом на Венце» Владимира Пыркова

20 августа исполняется 85 лет со дня рождения поэта Владимира Пыркова.

Владимир Иванович Пырков родился 20 августа 1935 года в Ульяновске. Окончил историко-филологический факультет Ульяновского педагогического института. Несколько лет отдал самозабвенной работе в газете «Ульяновский комсомолец», на страницах которой расцвела тогда свободная молодая поэзия. Будучи блестящим редактором, Владимир Пырков олицетворял настоящую школу поэтического мастерства.

В.Пырков фото Б.Тельнова

Автор книг «Озера», «Алый снег», «Колокола под снегом», «Свет берез», «Материнская речь», «Лилии с ближних озер», «Дом на Венце». Стихи, очерки и литературно-критические статьи писателя широко известны российскому читателю по книгам и публикациям в периодике. В. И. Пырков – признанный мастер короткого лирического рассказа, автор лирических поэм «Дом на Венце» и «Обыск», написанных на чистейшем русском языке.

%20(1).JPG)

Жажда. На газетном задании

Несколько лет Владимир Пырков возглавлял Ульяновскую писательскую организацию, с 1980 по 1990 год был заведующим отделом поэзии журнала «Волга» и долгие годы входил в его редакционную коллегию.

Через всю свою жизнь Владимир Пырков пронёс негасимую любовь к родному Ульяновску, Венцу, Подгорью, где прошло его военное детство, к навсегда утраченным заливным озерам, к истории и культуре Симбирска. Не случайно последние годы жизни писатель посвятил трепетному изучению наследия И. А. Гончарова.

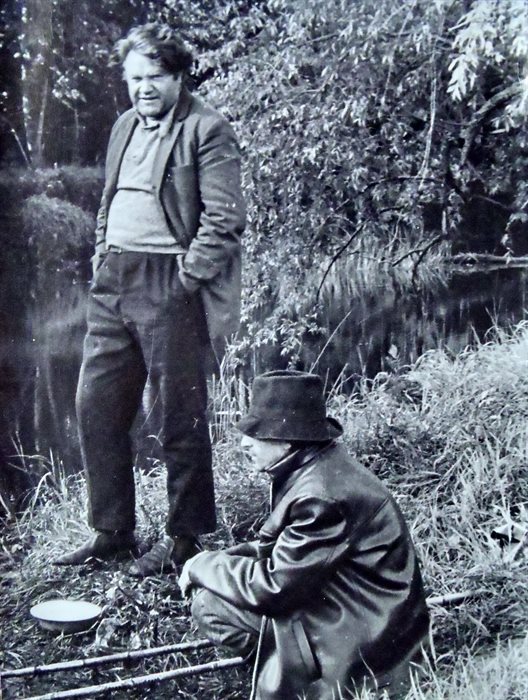

Поэты. Н.Благов и В. Пырков. Фото Б.Тельнова

Умер 6 августа 2010 года в Саратове.

В литературном журнале «Симбирскъ» №6-2020 опубликованы страницы воспоминаний В.И. Пыркова.

В журнале «Симбирскъ» № 6-2020 опубликованы страницы воспоминаний Владимира Пыркова

ВЛАДИМИР ПЫРКОВ

ИЗ НАВСЕГДА ОТБУРАНИВШИХ ЗИМ

(Из воспоминаний о военном детстве в Ульяновске)

ЧЁРНЫЙ. РОЗОВЫЙ

Когда в костёр воспоминаний подбрасываешь осенний сухостойный бурьян, который многим в военные годы заменял вязанку сырого осокоря, видишь своё детство в городе, не задетом снарядом или бомбой, детство в глубоком тылу. Словно отрезки лент из кинофильмов, где нет артистов. Между этими отрезками спрессовано время. Если хотите – смотрите, слушайте.

Отрезок 1-й. Странно праздничная даль. Наш дом у подножия Венца. Бесконечье блистающих озёр в поймах. Их так хорошо видно с высоты. Во дворе на табуретке сапожник. Мы спрашиваем у него, что такое война. Её только что объявили. Он щурится на хрупкую туфельку. Должно быть – Золушка. Завтра он уйдёт на фронт. Накануне был такой закат, что стрижи казались золотыми.

Отрезок 2-й. Дом старый. Он потемнел от дождей и ветров. Мел в маленькой руке – тоже свидетель истории. Постепенно выцветают на дверях и подоконниках довоенные улыбчивые «челобречки». Появляются танки, самолёты, увенчанные звёздами. Здесь, в рисунках, мы, дети, давно уже победили.

Отрезок 3-й. Выше нашего дома – дом из красного кирпича. Мы так и зовём его – «красный». На нём установлен чёрный громкоговоритель. Каждое летнее утро из него торжественно и скорбно – об отступлении наших.

Отрезок 4-й. Эвакуированная. Новая жиличка в двухэтажном деревянном доме, который когда-то принадлежал царскому генералу. На террасе, обращённой к Волге, она читает нам, детям, «Правду». Читает очерк о Тане. Мы маленькие, даже не первоклашки. «Что это? – спрашивает мальчишка. И показывает себе на грудь. – Здесь что-то стучит».

Отрезок 5-й. Колонка далеко. Обледенелые вёдра. Руки матери. Новый год. Ни одной веточки с колкой красавицы. Поставили веник в алюминиевую кружку и украсили цветными бумажками. Всего вкуснее вода из-под сварившейся картошки, не считая, конечно, хлеба.

Отрезок 6-й. Первая военная песня. Май. Но огромный сад, который начинается сразу же за «красным» домом и сбегает чуть ли не до самой Волги, не зацветает. Морозы, впав в исступление, добрались до корней. И, когда вниз по Волге ушли и матёрые льдины, и крошевый камский лёд, напрасно всматривались в берег старые капитаны буксиров. Эхо от гудков печально.

Старухи с нашего спуска сговаривались по две, по три, брали с собой мешки, где, по правилу, должна была бы храниться картошка, захватывали заржавленные топорики и шли тайными тропами в осенний сад.

Стволы доставались самым предприимчивым и ловким. Остальные довольствовались корнями, выкорчёвывая их.

Сад не проронил в те минуты ни слова. Но что-то очень неломкими были ветви яблонь и груш, а в звуке топоров слышалась глухая, затаённая боль.

Однажды и мне всучили мешок. Я помню растерянный свист караульщика, его крик: «Люди добрые, да что ж вы делаете?» Побежала, бросив мешок и жалко спотыкаясь, старая соседка. Бесцельно метнулся я.

Потом сторож хмуро перевязывал тряпицей большую ссадину на моей ноге, приложив к ране листок жестковатого подорожника, а выпроваживая меня из сторожки, повторял одно и то же слово: «отойдёт».

Отрезок 7. Ленинградские дети. В доме Языкова, где когда-то останавливался Пушкин, для них детдом… Весной на «Голубковском порядке» грелся на солнышке ленинградский мальчик, сморщенный старичок. Тихо-тихо жевал яйцо. Ел совсем безразлично, обильно посыпанный пеплом горя.

Отрезок 8. У обелисков, где стоят освободители Симбирска, летом яркие клумбы. Никто из нас не сорвал ни одного цветка. Зато терпят урон подгорные огороды. Хозяйки иногда ловят нас и… горестно отпускают, наградив лишним огурцом. Подымаются по крутой лестнице в гору, согнувшись от корзин. Несут на базар помидоры. Редко кто не откинет белую тряпицу с корзины и не протянет нам – просто так – угощение.

Отрезок 9. Школа. Тетради, смастерённые из газет. Мы пишем: «Мама мыла Милу. У мамы – мыло». В букварях возле этих слов нарисован красивый жёлтый брусок. Дома нет такого. Дома – жидкое мыло, полученное по карточкам на месяц…

Школьные завтраки. Ломтик хлеба с несколькими сладкими кристалликами. Городские сговариваются и отдают хлеб детдомовцам. Иногда местное радио объявляет тревоги. До позднего вечера нас держат в школе.

Отрезок 10. Близ Венца на крутогорье, у садов, – зенитчики. Их землянки. Редко, но залетают вражеские разведчики. От залпов лопаются стёкла. Кухня артиллеристов во дворе нашего дома. Повар щедр к детям. Солдаты читают вслух весёлые, едкие стихи про близкий конец Гитлера и его своры, вместе с нами пьют у киоска на Венце неестественно яркий морс на сахарине.

Отрезок 11. Проснулся ночью. Смотрю с террасы. На Волге ни огонька. Земля, горячая после июльского дня, похожа на сухое лицо с потрескавшимися губами. С кромки обрыва за домом невнятные обрывки разговора. Парочки облокотились на деревянную ограду Венца, построенную на днях. Девушки прощаются с курсантами, которым завтра на фронт. Где-то бой. Но какая тишина в ночном Ульяновске…

Отрезок 12. По склону расползлись вьюны – утренние цветы. Они пахнут конфетами, которых давно никто не видел. Они по форме похожи на тот самый репродуктор, установленный на «красном» доме. Только репродуктор чёрный, а вьюны розовые. Но громкоговоритель месяц за месяцем передаёт добрые вести. То, что предрешили детские рисунки мелом, растёт и крепнет. Два репродуктора – чёрный и розовый – обещают людям одно и то же – близкое счастье победы.

Отрезок последний. Раннее цветение садов. С утра туманный нерешительный дождь. Тёплый, тёплый. Это – 9-е мая. Никого не стыдясь, обнимает землю раненый с костылём. Плачет, и нам, повзрослевшим, всё понятно. Нам, не видевшим войну, не надо расспрашивать, что это такое. Тот сапожник с Золушкиной туфелькой уже погиб.

Давно не было огней – и вот они, во всю свою распахнутость – салют на площади, у памятника Ленину.

На другой день мы подбираем несгоревшие кусочки ракет. Домашние всплёскивают руками, когда в печке вздрагивают кастрюли от синих и сиреневых вспышек.

Это уже наш личный салют. Салют детства.

СТЕКЛЯННЫЕ КАРТИНКИ

Не знаю, как это получилось, но на экзамене по русской литературе рассказал о своей матери…

* * *

Время от времени я заглядываю в магазины художественного фонда, чтобы купить несколько кистей и тюбиков масляных красок, чаще других – белила.

Мать сообщает в письме, что у них там неважный выбор кистей и красок, а сейчас зацветает черёмуха, а черёмуха облетает мигом и надо торопиться подарить черёмухе долгую жизнь.

Мама дорожит каждой, даже совсем изношенной, облысевшей кисточкой, каждым выжатым-перевыжатым тюбиком, так же, как я, перенёсший голод, всегда буду дорожить каждой крошкой хлеба. Цепким движением скупца поднимешь иной раз её с пола…

* * *

Дом стоял на спуске в подгорье. Мы снимали в нём квартиру, но платить за квартиру было некому: дряхлая хозяйка дома умерла в самом начале войны, а её взрослые дочери были бог знает где. Деньги старушка припрятывала, и поэтому её часто видели в овраге, в зарослях заманчивой поздники – паслёна чёрного. Ягодка к ягодке – и отравилась, да так, что и молоко уж не помогло…

* * *

Вспомнили мы, что на чердаке есть огромный ящик со стеклянными негативами, аккуратно рассортированными по коробочкам (на крышках фирменное – «Ирис» и на конце «ять»). Мы помогли матери перетащить их в нашу комнату, потом она показала нам, как надо смывать с негативов эмульсию. Это было легко: сначала посмотришь на свет (чинные позы, спокойные, уверенные лица, белые глаза и чёрные воротнички), а потом опускаешь в корыто с тёплой водой. Чьи-то жизни выплёскиваешь потом с тёмной скользкой водой…

* * *

Вечером, при свете мигушки (пузырёк с керосином, пара жестянок, да ватный фитилёк) размещалась мать у стола (редкий стол, старинный, отец ещё приобрёл в случайке) и принимались за дело. Совершалось дальнейшее превращение какого-нибудь господина… Стекло размером с открытку – уже не стекло.

Осень… где же ты видела, мама, такую осень? Что за счастливый день повторила ты своей кистью?.. Собака замерла в прекрасной стойке – самозабвенным охотником слыл твой отец – часовых дел мастер… В белилах нехватка, но берёзы твои… Какой свет они источали, ожидая, надеясь, веруя! Мороз наглухо занавешивал наши окна без занавесок, но смешливые голубые колокольчики рождала твоя рука, но ромашки небоязливо и мудро смотрели в небо… И, кажется, зима переставала пугать нас, когда усаживала ты на заледенелую ветку бодрого, красногрудого снегиря…

Мы засыпали – мать ниже склонялась над столом, мы просыпались – дома её уже не было…

* * *

Утром я доставал из комода хлебные карточки и бежал в магазин.

– Тёть, мне за два дня…

Уступала мне продавщица, но, наверное, скрепя сердце уступала: понимала же, что тяжёлым будет для семьи конец месяца. Дома я отрезал от буханки два ломтика – жеребьечка: младшей сестрёнке да младшему братишке. Себя обделял – как-никак, съел дорогой довесочек и обломал корку с уголков кирпичика. Затем хлеб отделяли от нас двери шкафа, и начиналось самое трудное – ожидание матери.

От старшего брата (он тогда в ремесленном учился) осталось много учебников. Меня магнитом тянул один из них – хрестоматия по русской литературе. Державин. «Приглашение к обеду». Жадно перебирал я глазами строки:

Шекснинска стерлядь золотая,

Каймак и борщ уже стоят,

В крафинах вина, пунш, блистая,

То льдом, то искрами манят;

С курильниц благовонья льются,

Плоды среди корзин смеются…

Вкус стерляди я смутно, но представлял – был у отца знакомый бакенщик. Я глотал слюни, вспоминая, что в стерляди, кажется, и костей-то нет, а есть вкусный хрящ – хорда.

На слово «каймак» имелась сноска: «каймак – сливки, снятые с топлёного молока». Я углублённо, чуть не плача, изучал эту проклятую сноску. Мысленно навёртывал горячий наваристый борщ, затем приступал к следующей строке.

Вина меня не интересовали, но пунш вызывал воспоминания о лете, когда в киоске можно было задаром купить полное ведро алого морса.

«То льдом!» я пропускал (мороз на улице), «то искрами» согревало на мгновение, печка-то наша остывала за ночь.

О последней строке – «плоды среди корзин смеются», – и говорить нечего: стиснув зубы, я захлопывал хрестоматию…

* * *

В сумерках возвращалась мать с рынка. Мы бросались к её кошёлке. В ней, вместо стопки стеклянных картинок, мы находили в самый везучий день с десяток закоченелых картофелин, баночку с квашеной капустой, кусочек свиного сала, пару сморщенных морковинок, шелудивую луковицу, бидончик замёрзшего молока.

Жаль нам было упорхнувшую красногрудую птицу, но её отсутствие означало запахи щей, картошки, топлёного молока с пенкой (и у нас каймак!), упрямо горящих поленьев (вместе с санками вносила мама осокоревую вязанку)…

* * *

У рыночной ограды, прямо на асфальте, мама расстилала клеёнку и раскладывала в ней свои работы.

Однажды остановился перед ними, протирая очки в золочёной оправе, закутанный в шубу старик.

– Я художник, – представился он матери. – Эвакуированный. Из Киева… Вы – талант. Это же чистый фарфор… Итак, вы накладываете краски с одной стороны стекла, а изображение получается с обратной? Я пробовал тоже, но, скажите, как можно совместить в данном случае эту, например, ювелирную ветку с воздушной естественной перспективой?.. Во что вы оцениваете ваши картины?.. Но это же баснословно дёшево!.. Хотя, впрочем, иначе нельзя… Да, да, вы правильно говорите. Война изменила людей. Но и сейчас нельзя нам без красоты. Черстветь душой – преступление.

Записал он имя и адрес нашей матери, подарила она художнику несколько своих работ, и он ушёл, бережно унося их под мышкой…

* * *

Приедешь домой – как тебе рады там!

– Пойдём-ка… посмотри, что я тут сделала… Но строго не суди, кисти у меня плохие.

Смотрю и говорю матери, что хорошо, очень хорошо, а у самого сердце кровью обливается. Здорово постарела мать, сдала. Растеряла её рука гибкость и твёрдость, притуманились и глаза. Необидчив был тот снегирь, да невозвратен он, и цветы те, что исторгало материнское сердце в самую голодную стынь, тоже невозвратимы…

* * *

Вот всё, что рассказал я моему экзаменатору, знающему войну не понаслышке, и мы с ним, нарушив порядок, закурили, благо я сдавал последним.

В билете, который я вынул, был вопрос о творчестве Державина.

ХЛЕБ ИЗ ЛЕБЕДЫ

Как знак отхлынувшей беды –

А я с бедой знаком –

В музее хлеб из лебеды

Чернеет за стеклом.

Похож он чем-то на руду,

Давно окаменел.

В лихом году, в каком году

И я подобный ел?..

Привыкнуть к чуду?

Нет, прости.

И потому домой

Люблю торжественно нести

Пшеничный иль ржаной.

И лишь в подъезд войду, как там,

Не знаю почему,

На миг прижму его к губам

И дух его вдохну.

Вот так вдыхал бы и вдыхал,

И я, пожалуй, рад,

Что лучше запаха не знал,

Чем хлебный аромат.

Бывает, выронишь кусок –

Подхватишь на лету!

… А начал я про что, сынок?

Ах, да, про лебеду.

Публикация Ивана Васильцова

Иван Владимирович Пырков (Васильцов), сын поэта В.И. Пыркова, филолог.

Родился в 1972 году в Ульяновске. Окончил Саратовский педагогический институт. Автор двух поэтических сборников и ряда научных публикаций.

Лауреат премии им. И.А. Гончарова. Доктор филологических наук. Член Союза журналистов России. Член Союза писателей России.

Иван Пырков

Об отце

Любимое время отца – августовская пора. Несметный август – пора зрелости, тяжких рос и густого медового света. Широкая разбежка вёсельных взмахов, просторная синева и щедрые звездопады. В отцовский день рождения, 20 августа, мы обычно с ним плыли на вёсельной лодке где-нибудь в тихих протоках или лесных озёрах, я грёб, а отец набрасывал акварель или что-нибудь записывал простым карандашиком в походном своём планшете. Мы рыбачили. Мы сливались с водой и небом. Мы оставляли позади все мелочные злобы дневи, говоря о главном. Ну, например, о кувшинках или драгоценной линёвой поклёвке… Поэт Николай Благов, большой папин друг и могучего дарования поэт, пошутил как-то, что Владимир Пырков не видит дальше своего поплавка. Это точные слова. И отец на них никогда не обижался. А может быть, в этом и сила – не размениваться на вящую дальнозоркость, а заниматься тончайшей микрописью? Не знаю. Но как-то по наитию, что ли, составил сегодня подборку августовских папиных стихов – и как много нашёл в них непостаревших мыслей, современных раздумий, задевающих за живое интонаций. Кстати, «Письмо с песчаной косы» – это о моей маме, Нэле Даниловне Васильцовой… Что ж, давайте хотя бы на пару минут забудем о масштабных глупостях, которых так много в нашей жизни, и представим, что плывём на вёсельной лодке по тихой, живой и синей августовской воде. Давайте почитаем вместе стихи удивительного поэта Владимира Ивановича Пыркова, которому в этом году могло бы исполниться восемьдесят пять лет.

Любимое время отца – августовская пора. Несметный август – пора зрелости, тяжких рос и густого медового света. Широкая разбежка вёсельных взмахов, просторная синева и щедрые звездопады. В отцовский день рождения, 20 августа, мы обычно с ним плыли на вёсельной лодке где-нибудь в тихих протоках или лесных озёрах, я грёб, а отец набрасывал акварель или что-нибудь записывал простым карандашиком в походном своём планшете. Мы рыбачили. Мы сливались с водой и небом. Мы оставляли позади все мелочные злобы дневи, говоря о главном. Ну, например, о кувшинках или драгоценной линёвой поклёвке… Поэт Николай Благов, большой папин друг и могучего дарования поэт, пошутил как-то, что Владимир Пырков не видит дальше своего поплавка. Это точные слова. И отец на них никогда не обижался. А может быть, в этом и сила – не размениваться на вящую дальнозоркость, а заниматься тончайшей микрописью? Не знаю. Но как-то по наитию, что ли, составил сегодня подборку августовских папиных стихов – и как много нашёл в них непостаревших мыслей, современных раздумий, задевающих за живое интонаций. Кстати, «Письмо с песчаной косы» – это о моей маме, Нэле Даниловне Васильцовой… Что ж, давайте хотя бы на пару минут забудем о масштабных глупостях, которых так много в нашей жизни, и представим, что плывём на вёсельной лодке по тихой, живой и синей августовской воде. Давайте почитаем вместе стихи удивительного поэта Владимира Ивановича Пыркова, которому в этом году могло бы исполниться восемьдесят пять лет.

ДА ПОТОМУ ЧТО ЭТО АВГУСТ…

ВЛАДИМИР ПЫРКОВ

* * *

Я старше стал на год,

но я и моложе

на целое лето, на целое лето –

хотя бы на горсть подрумяненных ягод,

хотя бы на лучший рассвет из рассветов.

Моложе на белую лилию в речке,

на ложку цветастую, полную мёда,

на гриб боровик в затаённом местечке,

на озеро с именем Чёрные воды.

Свежей на один бугорок на ладони,

на твёрдое зёрнышко хлебного злака,

на миг, когда в пойме заржали вдруг кони,

на строчку одну, над которою плакал.

На взмах плавников моих –

вёсел летучих,

на всплеск – хоть один! –

голавля золотого,

на самую чёткую радугу в тучах,

на нить драгоценную ливня слепого.

На стаю лебяжью!

И это – впервые.

Огромное лето, большое везенье.

Их все не упомнишь, мгновенья такие.

Их все не опишешь, такие мгновенья.

Кончается лето. Весь август исхожен.

Меня, как на крыльях, по лету носило.

Я старше стал на год.

Но я и моложе.

На солнечный диск –

на цветок девясила.

* * *

Когда на исходе август

И класть на весы можно росы,

Но кажется, что ещё лето

Красное, всё впереди,

Когда ты срываешься утром

К лодке своей с откоса,

Ты знаешь, приятель, мелочь, намёк один –

Не прогляди.

Цветы, отраженье, небо –

Всё, в общем-то, так привычно,

И сон был глубок, как космос,

И день будет без дождя.

И вёсла, как крылья птицы,

Уложены вдоль симметрично,

Да только пустяк: паутинка

Стянула их, чуть сведя.

Но этого, человече, можно и не заметить.

Всерьёз не подумать о прошлых,

О запечатанных днях.

Подлых? Красивых? Серых?

Как ты дышал на свете,

Дышится как на свете?

Как ты живёшь на свете?

Как ты жи…

Вёсел взмах!

* * *

Он от кузнечиков оглох,

Пылая скрытно по овражьям.

А чем он плох, чертополох,

Что стар и мал к нему – по-вражьи?

Его пурпуровый огонь

Лишь только тронешь ты и – квиты!

Застонет дерзкая ладонь

От острых игл самозащиты.

Неволя – только не ему.

Клоня огни свои не сразу,

Как на стеклянную тюрьму,

Он ощетинится на вазу.

Его оружье – ерунда,

Но, словно страж судьбы голодной,

Но, словно давняя беда,

Он в глубях памяти народной.

А там – клочок земли иссох,

А там – орда стремглав несётся,

И, как пожар, чертополох

К оконцу вдовьему крадётся.

И на порушенных полях,

Где зреть бы счастью дни и ночи,

Чертополошная семья

Свои мечи зловеще точит.

И только этим, видно, плох

Чертополох, чертополох…

* * *

Быть может, есть смысл

И затем лишь родиться,

Хотя бы затем лишь, –

Песчинкой в ключе, –

Чтоб вдруг стрекозой голубой

Удивиться,

Шуршащей

Слюдою на женском плече?

Но сердце сожмётся

От боли мгновенной,

Но в небе послышатся

Грома басы,

И лодка качнётся,

Подобно вселенной,

На озере с именем странным –

Весы.

И женщина вздрогнет,

Грозу принимая,

И вёсла расправлю я,

Волны гася,

И кинется прочь

Стрекоза голубая,

Моё отражанье

В глазах унося.

ВЕЧЕРНИЙ МЕСЯЦ ЛАСКОВОГО ЛЕТА

Вечерний месяц ласкового лета

Пронизан духом спелого аниса.

Зайди в зелёный ряд –

почти что даром

корзину их хозяйка отдаёт.

Весь огород насквозь пропах укропом,

Забор –

листвой малины переспевшей,

Овраги – диким тмином и шалфеем,

Луга –

стогами скошенных цветов.

Зерно к зерну –

наполнен элеватор.

Страдой

отполированы ладони.

От рук рабочих

полднем раскалённым,

железом веет,

ветром и дымком.

О август,

месяц мира и рождений!

Помедли чуть со мной,

не расставайся…

Спасибо за подарки,

за надежды,

за звездопады бархатных ночей.

Озёра пахнут сладостным аиром.

Лесные тени – млечными груздями.

И мать

своим пропитана

младенцем,

Как яблоневый ствол –

румянцем яблок.

* * *

Ночь у костра, чтоб с верными друзьями

Одной минуты даже не заснуть.

Мы у костра. Мы детскими глазами

Глядим в его языческую суть.

В какой-то миг замолкнут вдруг ребята,

Угомонятся сразу все, и вот

Почудится, что ласково и внятно

Меня далёкий голос позовёт.

Я усмехнусь: «Конечно, это птица,

Наверно, прошумели ивняки,

Наверно… А пойду-ка я напиться,

Послушаю дыхание реки».

В глубоком небе звёздная запруда.

В густой воде искрящийся посев,

И я замру восторженно у чуда,

Поколебать созвездья не посмев.

И вдруг пойму не поздно, но повинно,

Что я сейчас шагнул через черту,

Что наступила жизни середина,

Что права я лишён на суету.

И здесь, где космос чувствуется кожей,

Здесь, где стога темнеют, как года,

Скажу: не дай слукавить мне, о боже,

Иль поступиться совестью когда!

А у костра: «Да ты не заблудился?»

Я оправдаюсь шуткой, что ли, но

Подумаю: тому, кто отлучился,

Сюда вернуться вновь не суждено.

И взглянут все с задумчивостью странной

Вверх над собой, на звёздные часы,

Где Млечный путь как близкая поляна,

Седая от предутренней росы.

* * *

Невинное летнее дело –

Озёрные звёзды гасить.

Кувшинке – русалочке белой –

Своей головы не сносить.

Её родниковое тело

Зажато в горячей горсти.

Обычное летнее дело –

Домой её тень принести.

Созданья из облачной пены,

Из тайны, из света цветы

Немедля погибнут от плена,

Без чувства стихии воды.

Но с борта рассохшейся лодки,

Предчувствуя полдня костёр,

Мы губим со вздохом коротким

Затворниц свияжских озёр.

А ястреб прикидчиво реет

Над нами подобьем вины,

Чтоб были к живому добрее,

Чтоб стали задумчивы мы.

НОЧНОЙ ШЁПОТ НА ИРГИЗЕ

– И отчего такая радость,

когда глаза подъемлешь к звёздам?

И почему они так близко,

доступны нам, как никогда?..

– Да потому что это – август,

и луговой – как линза – воздух,

и крыльев хочется, и риска,

а ты – безумно молода…

– Но почему твой взгляд спокоен?

Но отчего твой взгляд опущен?

Ведь нас обоих опьянило

созвездий терпкое вино…

– Но я смотрю в стекло речное,

но отраженья тайны – лучше,

чем те далёкие светила,

достичь которых не дано.

ПИСЬМО С ПЕСЧАНОЙ КОСЫ

Здравствуй! Привет тебе от лиловой реки,

От её косы, где сегодня я – гость.

Чайки чертят в небе спасательные круги

Над косою белою, как слоновая кость.

О тебе думается у закатных костров,

Остаются стихи твои на стужёных песках,

Ветер за ночь сдувает наброски строф,

Волны ночью бросают на них свой взмах.

На косе – хоть бы след, на косе – ни следа,

Как в пустыне барханы – солнечный свей.

Ослепляет меня золотая слюда,

А ведь я не первый иду по ней.

…Что ни вечер – темнее глаза твои,

Всё белее, затянутей твой врачебный халат.

Вот опять кому-то чудятся соловьи

В глубине обречённых, строгих палат.

Ты прости, но мне хочется иногда,

Чтобы ты жила, как эта коса:

Ни от горя следа, ни от счастья следа,

Просто – солнца ясная полоса.

Я, конечно, не прав, наверно, жесток.

Знаешь, больно тебя представлять, когда мы врозь.

Так бывает страшно за хрупкий исток,

Острым взглядом пронзённый совсем насквозь…

* * *

И иволга ещё поёт,

И таволга ещё цветёт,

И солнцу срок

Достичь вот-вот

Недосягаемых высот.

Пока ещё художник млад,

И рад, что краски без утрат,

Что между тьмой и светом лад,

Что день везением богат.

Пока ещё любовь моя –

Как незакатная заря,

И неразлучны ты и я,

И неразлучны ты и я.

ПОСЛЕДНИЕ ЦВЕТЫ

Он летом был, как зори, ал.

Но вот кипрей отзаревал.

Но дни сухого сентября

Лучом обласканы не зря.

И, неприметные для глаз,

Цветут цветы – в который раз.

Садятся пчёлы поскорей

На одуванчик, на репей

И мёд берут последний с них,

Скупых, предзимних, дорогих.

Публикация Ивана Васильцова

* * *

Сердцевина декабря,

Середина дня,

который

Белой утренней кувшинкой

Только начал раскрываться,

А ему уже пора

Убывать и растворяться,

Словно яблоку из снега

В пылких, розовых ладонях.

…Сердцевина декабря.

Но прекрасны эти дни

Для охотника за светом:

Лёд на озере зелёный,

Родники живут, немея,

Словно чёрный лёд они,

И люблю я, как умею,

Сторожей их бескорыстных –

Бедных птиц на жидких ветках

В эти крохотные дни.

ПЕРЕД ВОЙНОЙ

В полдень двадцать первого июня

сорок первого года

Веселый, стремительный ветер

Затащил моего змея

за пучеглазое облако.

Озера с кручи казались

синими осколками разбитой вазы.

А гладь лугов…

Мама примеряла утром

зеленое платье перед зеркалом,

заливные луга – твое платье, мама,

ведь сенокос еще не начинали…

К вечеру стало тихо, так тихо,

что слышно было:

у нас в подгорье вздыхают лопухи,

уставшие выращивать свои опахала;

Слышался непередаваемо нежный звук

вечерней дойки;

Слышно было: кто-то тронул баян

перед свиданием;

Крылья стрижей со свистом рассекали

густеющий воздух;

Закат поджигал оперенье птицам,

после я никогда уже не видел

столько стрижей;

Быстрые, они образовывали большой ореол

вокруг нашей крыши.

Когда бакенщик зажег

керосиновые лампы в бакенах,

Когда с Волги потянуло знобящей сыростью,

Меня, пятилетнего, зазвали с улицы спать.

Было около одиннадцати.

Пора необъятного света,

Пора белых ночей,

Пора солнцестоянья.

До войны оставалось несколько часов.

Жерла пушек уже нацелились

в мои сны.

Завтра рядом с бескровным лицом матери

Я увижу черный круг репродуктора –

Солнечный диск в полном затмении.

… Давно это было – жизнь назад,

Но вот увижу виражи стрижей

в закатном небе –

И загорается закат из последнего дня детства.

Переведу глаза на землю,

а кругом одуванчики

детских головок.

СРЕДНИЕ ВЕКА

Завтра историю средних веков

Должен я сдать не в числе дураков.

Вот и листаю я летопись лат,

Средний истфаковец, бывший солдат.

Розы там, Алая с Белой, цветут,

Реки там тёплые крови текут;

Тех, кто от крови не сходит с ума,

Ждёт иль сума, или косит чума.

Где у истории крышка?

Ша! Перекур. Передышка…

Вяз за окошком, как я, шелестит,

Не по учебнику время летит.

Лебедь созвездье своё устремил

В сторону пирамидальных могил.

Снова – турниры и барды,

Луки, мечи, алебарды.

Во! Затрубили по новой –

В третий крестовый…

Как бы добраться до главной главы,

Где ни вражды, ни кровавой травы,

Только плескались бы вёсла

Да распускались ремёсла.

Слышу нутром: из соседских жилищ

Дед выползает с пучком удилищ.

Ночь скоротечная нынче,

Далековато до Винчи.

Ладно хоть вымысла есть фолиант:

К нам кое-как доскакал Росинант,

Да и ездок его насмерть устал –

Поберегитесь, кто бел и кто ал.

Что мне… Положенный балл получу

И укачу не куда захочу –

Без индульгенции папской

Под диктатуру прорабской.

Средние, вас исказили. Пока.

Свежестью дышит родная река,

Будто бы сдвинул я горы,

Будто бы телом кого-то прикрыл,

Будто бы ящик к утру я закрыл,

Ящик Пандоры.

2009

ОБЛОМОВ И ШТОЛЬЦ

– Из рая, со дна преисподней?

Да ты ведь…

– Я вечен, Андрей!..

Вонзается в снег новогодний

Мобильник немецких кровей.

– Ах, Штольц! Ты забыл от волненья

На что нас с тобой обрекло

Высокого духа прозренье,

Симбирской заточки – стило.

Ну как ты?

– Эпохой обвальной

Не сломлен, а выдвинут я.

На новый проект мой глобальный

Не хватит бессмертья, Илья!

Такое у нас закипело!

Неважно, что цель далека.

Не денег во имя, а дела

Пашу… Но какая тоска!

– А Ольга? Певунья, царица…

– В моей золоченой тюрьме

Никак эта певчая птица

Не хочет довериться мне.

Помашет сиреневой веткой,

Взмахнет непокорным крылом.

И – настежь хрустальная клетка,

И – пуст лучший в городе дом.

Но ты что?

– Сижу без зарплаты,

Кормлю по утрам сизарей.

Зато и заплаты, как латы,

На ватной шинели моей.

Скорее бы ночь эта мимо!

Я завтра закончу свой план,

Где всё у меня исполнимо

И только немыслим обман.

Тогда уж… Андрей, на колени!

Тогда уж… Кого ни спроси,

Уважутся сны поколений,

Уляжется жизнь на Руси.

Не веришь? Но как же иначе,

Коль есть в нас особый замес…

И оба смеются и плачут

И чувствуют слезы на вес.

Куда-то их вихрем толкает.

И где они? Порознь их нет.

Их вьюжная замять свивает,

Сливает в один силуэт.

2009

ПОДЗАЩИТНЫЙ

Хоть с печалью на лице,

Хоть с печатью страсти тленной,

В галактической пыльце

Иль в пыли обыкновенной,

Будь ты слаб или силен,

Будь ты грубым или нежным,

Вникни, чем ты защищен

В этом вихре неизбежном.

Зашифрованным замком?

Твердой буквою закона?

Материнским молоком?

Тонкой пленкою озона?

Скорлупой квартирных стен?

Чудодейственностью меда?

Новизною перемен?

Остриём громоотвода?

Чистотой лесной реки?

Заклинанием? Страховкой?

Ямбом пушкинской строки?

Ядерной боеголовкой?..

Подзащитный мир велик

Малой искоркой живого.

Вот шагает ученик –

Кроха класса нулевого.

Тащит волоком портфель,

В море снежном утопает.

Снежной лапою метель

Зря ли сердце мне сжимает?

1989

СТЕПНАЯ СИРЕНЬ

Да, простушка…

На выставку её не попасть

И обложку собой не украсить цветную,

Но люблю ее ровную блеклую масть,

Не персидскую выбрало сердце –

степную.

Вот она зацвела незаметно, в свой срок,

У окошек резных притуляясь осторожно,

И ее верховой синеватый дымок

Перепутался с вихрями пыли дорожной.

Ах, сирень, до тебя ли

в суровом краю,

Если воздух горчит полынком суховея.

Мельком глянут в селе

на обновку твою,

Будто радость земную понять не умея.

Лишь на миг отразится твой праздник

в глазах,

То в изношенных, древних,

то в юных и зорких…

Сушь и зной.

Держат ястребы полдень в когтях,

Даже тени их чувствуют суслики в норках.

Показалось, что ветер к закату свежей.

Холодком из какого дохнуло урмана?

Чуя травы,

несется табун лошадей,

Чтобы вплавь пересилить разлив Карамана.

Встрепенулась вся, дрогнула каждым цветком.

Люди смотрят с надеждой

в белесые дали.

Ни в саду городском,

Ни в чаду заводском

Вы сирени такой никогда не видали!

Донеслось не с ее ли обветренных уст:

– Истомились посевы,

Им ливня бы надо…

Дождались. Как огромный сиреневый куст,

Вырастает на западе

тучи громада.

Степь наполнилась плеском серебряным всклень,

Этот ливень – живой!

Эта влага – живая!

И счастливо смеется

степнячка-сирень

И смущенно

зеленый подол выжимает.

* * *

И первое, то, что мы в жизни открыли,

Что солнышком утренним в детство вошло, –

Сначала глаза материнские были,

Доверчивость их и родное тепло.

И тут же второе, что мы осознали,

Что так и останется в нас до конца, –

О Волга, твои неоглядные дали,

Однажды открытые с кручи Венца!

А может, и то и другое – всё вместе –

Нам выпало редкое счастье впитать…

Так вот почему

в наплывающей песне

Два слова сливаются:

Волга и Мать.

* * *

За нежным березняком

Закатное небо зорилось.

Казалось, что всё кругом

Ко сну приготовилось.

Сомкнулись цветов глаза,

Но летняя ночь – мгновение:

Каких-нибудь три часа –

Уже пробуждение.

Рыбацкий костер погас.

А в звездных скопленьях реющих

Воздушный корабль вел ас

Из рано седеющих.

Притихшей ночной земле

Суть трассы была понятною:

Он солнце нес на крыле,

Почти незакатное.

1986

* * *

Давай меж рам, на вату,

Пока не лют мороз,

Рябины тароватой

Положим нынче гроздь.

В метель, в лихую стужу,

За наледью окна,

Пускай зари не хуже

Красуется она.

Пожалуйста, мой мальчик,

Подай-ка мне, сынок,

Поярче да пожарче

Рябиновый пучок,

Чтоб всяк его заметил,

С земли или небес,

Чтоб не было на свете

Окошек бес чудес,

Чтоб не было для взгляда

Безрадостных пустот.

А шелест снегопада

Послышится вот-вот…

* * *

Кварталы, кварталы, кварталы –

Еще вырастает один.

А рядом – кораллы, кораллы

Посаженных нежно рябин.

Рассудочен мир новостроек,

Но все же, наверно, не зря

Поблизости – чудо лесное,

Скопившее свет сентября.

В прозрачности сини осенней

Двух привкусов тесен союз:

И сладость хмельных новоселий,

И горечь рябиновых уст.

ХЛЕБ ИЗ ЛЕБЕДЫ

Как знак отхлынувшей беды –

А я с бедой знаком –

В музее хлеб из лебеды

Чернеет за стеклом.

Похож он чем-то на руду,

Давно окаменел.

В лихом году, в каком году

И я подобный ел?..

Привыкнуть к чуду?

Нет, прости.

И потому домой

Люблю торжественно нести

Пшеничный иль ржаной.

И лишь в подъезд войду, как там,

Не знаю почему,

На миг прижму его к губам

И дух его вдохну.

Вот так вдыхал бы и вдыхал,

И я, пожалуй, рад,

Что лучше запаха не знал,

Чем хлебный аромат.

Бывает, выронишь кусок –

Подхватишь на лету!

… А начал я про что, сынок?

Ах, да, про лебеду.

* * *

На чернотале – не листа.

Природа грезит снегом новым.

Картошка, прямо из костра,

Углем пропахла тальниковым.

Искрист и чист ее разлом,

Аж крякнешь, в соль ее макая.

В руке, натруженной веслом,

Она мне снег напоминает.

Река недвижна и темна,

А зачерпнешь водицы грузной,

Учуешь тут же, что она

Пропахла мякотью арбузной.

Мне пес кидается на грудь.

Его прыжок упруг, уверен,

И лишь ноздрями потянуть –

Предзимне так запахнет зверем.

Посмотришь вверх,

сплошным свинцом

Нависло туч оцепененье,

И вдруг почувствуешь лицом

Пушистое прикосновенье!

Ну, здравствуй, ласковый снежок,

Теперь зимы желанный пленник.

… Так осыпается цветок –

Июньский белый подмаренник.

СТАРЫЙ РЫБАК

Как пролески, засинели,

Осмелели родники.

Лед озерный еле-еле

Терпит грузные шаги.

И старик наизготовке

Держит ржавую пешню,

И простукивает тропки,

Чтоб не ухнуть в полынью.

Окуневый зная норов,

Щучий чувствуя разбой,

Он сейчас осветит прорубь

Самодельную блесной.

И, не жадничая больно,

Для внучат и для жены

Пару рыбин недовольных

Он поднимет с глубины.

Оглядится с облегченьем,

А березы так белы!

А вдали, как от смущенья,

Зарумянились талы.

А вокруг – преображенье,

Жаворонковый трезвон,

Смерть снегов, омоложенье…

И – задумается он.

Снимет тесную ушанку,

Захмелеет от тепла.

Красно солнце! Ах, как жалко…

Только б жить, а жизнь прошла.

Он закурит виновато,

Охладит в себе азарт:

Вдруг последняя весна-то,

Вдруг последний – этот март?

И обломок лыжи детской –

Самый выгиб, острие,

Разглядит на льду нерезко,

Как младенчество свое.

СТАВ

Мятной свежестью детства

Дохнул молодой ледостав,

Без озёрного лона

Посёлок лесной не представишь,

А названье у озера

Льдистое, чистое – Став,

Будто иней упал

На одну из серебряных клавиш.

И когда наполняются окна

Уютным теплом огоньков

И в зеркальном кругу

Отражаются колкие звёзды,

Там, где днём старики

Сторожат на кивок окуньков,

Деревянные клюшки за мячиком гонятся мёрзлым.

Из-под острых коньков

Полыхнёт вдруг бенгальский огонь!

А в седых тростниках,

В мягких сумерках, к берегу ближе,

Разглядят ли мальчишки

Глазёнки снегурок-тихонь?

И шуршат, и поют,

И лукаво смеются их лыжи!..

В небе старятся, стынут,

О жизни тоскуют миры,

Тускло смотрит на Землю

Планета войны и каналов,

А морозец на щёки

Одетой легко детворы

Напустил снегирей,

Да каких! – пунцовеющих,

Пламенно-алых.

Но нежнее, зазывней

Приглядка окошек родных.

По домам, ребятня!..

Опустеет, умолкнет всё разом,

Только бьётся под берегом

Малым сердечком родник,

А под ватником снежным

Зимует цветок синеглазый.

1987

ПОДМАРЕННИК

Ну, кашка. Ну, желтенький веник.

Есть громче, есть ярче цветы.

Но братцы! Цветёт подмаренник

У синей, у чистой воды.

Он пчёл, он шмелей примагнитя,

Ликует, луга полоня,

И молодость чья-то в зените,

Как солнце июньского дня.

И мир весь

от лика любимой

До пёстрого посвиста птах

Травой этой неутомимой,

Как сотовым златом, пропах.

Весёлой работы начало –

Твоё торжество, сенокос!

Лишь полдень –

на землю обвалы

Коротких, но яростных гроз.

На поймы, на потные спины,

Где жар земляничный залёг,

Стремительных ливней лавины

И молнии – наискосок!

Но радуге стоит явиться,

И воздух опять засиял!

И вновь подмаренник ложится

Под бликами узких зеркал,

И пахнет им каждое слово

В дорожном блокноте моём –

Пылинкой того дорогого,

Что все мы Россией зовём.

РАЗЛИВЫ НА СУРЕ

Разлив за разливом в урёмах!

Лишь гнев свой остудит река,

Вскипают верхушки черёмух

Тугой белизной молока.

Но небо нестойкого мая,

Но мощного облака мел!

Да это же снег налетает,

В отчаянье бледен и смел.

Неистовым ветром затоплен,

Я слышу, сжимая виски,

Как гибнут безумные хлопья,

Как липнут к щекам лепестки.

О, стрежень реки распалённой,

С нелепою смертью игра!

Долблёнку, как семечко клёна,

Пропеллером вертит Сура.

Но вдруг, словно в небе оркестр,

Где правит седой дирижер,

Сквозь мглу прорывается резко

Высокой лазури мажор.

Никто не успел испугаться!

Когтистым десантом упав,

Снег вмиг стал калужницы глянцем

И холодом мокрых купав.

И кто-то с долблёнки везучей

На берег швыряет весло,

Опомнясь лишь здесь, где под кручей

От вешнего снега тепло.

Черёмуха! Я так и ахнул –

Сияла, сквозь слёзы смеясь,

Готовая встретить без страха

Какую ещё там напасть!..

* * *

Я старше стал на год,

но я и моложе

на целое лето, на целое лето –

хотя бы на горсть подрумяненных ягод,

хотя бы на лучший рассвет из рассветов.

Моложе на белую лилию в речке,

на ложку цветастую, полную мёда,

на гриб боровик в затаённом местечке,

на озеро с именем Чёрные воды.

Свежей на один бугорок на ладони,

на твёрдое зёрнышко хлебного злака,

на миг, когда в пойме

заржали вдруг кони,

на строчку одну, над которою плакал.

На взмах плавников моих –

вёсел летучих,

на всплеск хоть один голавля золотого,

на самую чёткую радугу в тучах,

на нить драгоценную ливня слепого.

На стаю лебяжью!

И это – впервые.

Огромное лето, большое везенье.

Их все не упомнишь,

мгновенья такие,

Их все не опишешь,

такие мгновенья!

Кончается лето. Весь август исхожен.

Меня, как на крыльях, по лету носило.

Я старше стал на год.

Но я и моложе

на солнечный диск –

на цветок девясила.

* * *

Невинное летнее дело –

Озёрные звёзды гасить.

Кувшинке – русалочке белой –

Своей головы не сносить.

Её родниковое тело

Зажато в горячей горсти.

Обычное летнее дело –

Домой её тень принести.

Созданья из облачной пены,

Из тайны, из снега цветы

Немедля погибнут от плена,

Без чуткой стихии воды.

Но с борта рассохшейся лодки,

Предчувствуя полдня костёр,

Мы губим со вздохом коротким

Затворниц свияжских озёр.

А ястреб прикидчиво реет

Над нами подобьем вины,

Чтоб были к живому добрее,

Чтоб стали задумчивы мы.

СТАРЫЕ ГНЁЗДА

Пробираясь бересклетом

Сквозь неласковую голь,

Встретишь вдруг, как остов лета,

Чьё гнездо? Зорянки, что ль?

Лучших песен изначалье –

Позабытый этот дом,

Опечатанный печалью,

Озамкованный снежком.

Не птенцы уже, а птицы.

Подросли – и, значит, в путь.

Только что потом им снится

Ни чужбине где-нибудь?

Всё усвоив, словно в школе,

Вспомнит бывшее дитя

Не надёжное гнездо ли

Материнского витья?

… Озарит тальник протоки,

На теченье рухнет лёд,

Подоспеют птицам сроки

Совершить свой перелёт.

И хоть солнечно, хоть звёздно,

Но затопят крылья мир,

Если им родные гнёзда –

Прописной ориентир.

Поглядишь весной вторично:

Округлён, на донцах их

Снег, как первое яичко,

В брызгах неба голубых.

ХЛЕБ ИЗ ЛЕБЕДЫ

Как знак отхлынувшей беды –

А я с бедой знаком –

В музее хлеб из лебеды

Чернеет за стеклом.

Похож он чем-то на руду,

Давно окаменел.

В лихом году, в каком году

И я подобный ел?..

Привыкнуть к чуду?

Нет, прости.

И потому домой

Люблю торжественно нести

Пшеничный иль ржаной.

И лишь в подъезд войду, как там,

Не знаю, почему,

На миг прижму его к губам

И дух его вдохну.

Вот так вдыхал бы и вдыхал,

И я, пожалуй, рад,

Что лучше запаха не знал,

Чем хлебный аромат.

Бывает, выронишь кусок –

Подхватишь на лету!

…А начал я про что, сынок?

Ах, да, про лебеду.

* * *

И первое, то, что мы в жизни открыли,

Что солнышком утренним в детство вошло, –

Сначала глаза материнские были,

Доверчивость их и родное тепло.

И тут же второе, что мы осознали,

Что так и останется в нас до конца, –

О Волга, твои неоглядные дали,

Однажды открытые с кручи Венца!

А может, и то и другое – всё вместе –

Нам выпало редкое счастье впитать…

Так вот почему

в наплывающей песне

Два слова сливаются:

Волга и Мать.

ФРАГМЕНТ ПОЭМЫ «ДОМ НА ВЕНЦЕ»

Завьюжило,

под ставнями запело,

Запричитало, стоном извело…

И всё подгорье сжалось и осело,

Тая впотьмах телесное тепло.

Но затемно, до смутного рассвета,

В оконцах колыхнулись огоньки

И расплелись над крышами по ветру

Бурьяном отдающие дымки.

Рабочий поезд, прозванный кукушкой,

Внизу на стыках рьяно отстучал

И – рассвело. И – гасится мигушка

Под кровлями, где стар один да мал,

Где та же многодетная солдатка

Давно рассталась с роздыхом и сном,

Где будущее в люльках и кроватках

Под сломанным, но всё-таки крылом…

И по снегам сурового помола,

Среди заносов, заметей лихих,

Бредет себе, не очень-то весёлый,

Малец одной из зим сороковых.

Он исчезает в роздыми морозной,

Он лезет на вихрящийся курган,

Как я когда-то, худенький, серьёзный,

Не позабытый мною мальчуган.

На нём и ватник латан-перелатан,

И валенки не валенки – беда.

Хочу окликнуть путника:

– Куда ты?..

Но между нами вёрсты и года.

Заверченный, закрученный позёмкой,

Он тут же растворяется во мгле…

Не выдержу, рванусь за ним вдогонку

И – окажусь в буранном феврале.

На склоне лет, за горестной горою,

Её подъёмы помня наизусть,

Как прежде, к ожиданию пристроюсь,

Опять долготерпеньем запасусь.

И в толчее, где очередь большая,

Расслышу под шуршащий снегопад:

– Как отлегло…

– Теперь уж полегшает…

– Шалишь, фашист…

– Победа…

– Сталинград…

И холодно и голодно до дрожи,

Но эта весть – я вижу, я не слеп! –

Для страждущих желанней и дороже,

Чем скудный хлеб…

Подумать только – хлеб!

Хлеб тыловой конечно же, он чёрный.

Мука да мука… Если бы – ржаной!

Учтённый жёстко суточною нормой,

Сегодняшнему – дедушка родной.

Да, чёрен он, нас выручивший, спасший,

Делимый на пайковые ломти,

Прикинутый на лязгающих чашках

С аптекарскою точностью почти.

За пазухой, едва ли не у сердца,

Я нёс его, предместьем нёс седым,

Краюшки замороженное тельце

Отогревая медленно своим…

(Когда в дни ёлок, будто от излишка,

Потянет южным яблоком с лотка,

Вдруг жалко станет мне того мальчишку,

Так жалко мне его – издалека!..)

И стойкий привкус корки пригоревшей,

Которая казалась на меду,

Из той зимы, из мглы её кромешной,

Не перебить ничем уже во рту…

Читайте наши новости на «Ulpravda.ru. Новости Ульяновска» в Телеграм, Одноклассниках, Вконтакте и MAX.