Обломов и Штольц: на чьей же мы стороне

О некоторых графических работах в собрании музея писателя.

И.А. Гончаров – один из самых известных в мире и любимых читателями русских писателей. Его романное творчество по-прежнему востребовано людьми любого поколения. Блестящий гончарововед Елена Краснощёкова в предисловии к монографии «Иван Александрович Гончаров. Мир творчества» (1997) отметила неослабевающую привлекательность романов писателя: «Как любое подлинное искусство, искусство Гончарова открыто многочисленным прочтениям. <…> На пороге XXI столетия “Обыкновенная история”, «Фрегат “Паллада”», “Обломов”, “Обрыв” прочитываются совсем иначе, чем более века назад. “Племя молодое, незнакомое” влечется к “старинным, длинным” книгам Гончарова вечным, неиссякаемым стремлением к познанию и восчувствованию мира и себя в нем. И, возможно, опыт последнего столетия реально помогает этому племени увидеть в “Обломове”, к примеру, ту полноту мудрости, что была “сокрыта” от современников появления романа».

.jpg)

Арзамасцева Ю.В. «Карусель». Гуашь. 1999 г.

Созвучно этому утверждению высказывание и литературоведа Владимира Холкина: «… совсем не лишним представляется “лишний раз” вспомнить одну из самых проницательных, но и внутренне замкнутых, не поддающихся беглому чтению русских книг. Ибо припомнить её особое, проникновенное слово о глубинной совестности русской душевной жизни и нелицеприятно вникнуть в особый же его бытийный смысл зачастую бывает и уместно, и своевременно».

Именно «Обломов» по-прежнему притягивает львиную долю внимания не только простых читателей, не только филологов-профессионалов, но и нередко – людей смежных профессий, имеющих особый взгляд на героев И.А. Гончарова и события, разворачивающиеся в романе.

.jpg)

Захарова И.В. «Вперед или назад???». Гуашь. 1999 г.

Немецкий славист Даниэль Шюманн в своё время предпринял удачную попытку разобраться в хитросплетениях «коммерческого использования фамилии гончаровского героя», совершенно справедливо указывая на стремление владельцев баров и ресторанов, завсегдатаев студенческих клубов и оганизаторов футбольных команд «создать особую атмосферу мира и спокойствия, которая резко отличается от стресса и напряженного ритма современной жизни». «Пожалуй, главной причиной необыкновенной популярности “Обломова”, – констатирует исследователь, – является то обстоятельство, что с течением времени фамилия гончаровского героя выросла в целую философскую программу. <…> первым обломовским рестораном на территории Германии был студенческий клуб в северо-германском городе Киль на берегу Балтийского моря. Там еще в 1968 году было открыто кафе “альтернативных”, то есть не поддерживающих официальную политику правительства ФРГ, студентов. Конец 1960-х годов – это время брожения и недовольства в западногерманском обществе, когда многие “левые” студенты принимали участие в демонстрациях против войны во Вьетнаме, против реакционной, на их взгляд, политики правительства ФРГ … В этой исторической ситуации некоторые бунтующие студенты открыли для себя в качестве литературного кумира… Обломова. Именно в этом ничуть не бунтующем бездельнике они увидели своего рода предшественника антикапиталистического, протестующего интеллигента».

.jpg)

Герасимов М.В.«Штольц». Гуашь. 1999 г.

Свою менее политически нагруженную, но не менее философски заострённую позицию в отношении ведущих персонажей романа И.А. Гончарова – Обломова и Штольца – «высказали» в 1999 году ульяновские студенты-дизайнеры. Коллектив авторов работал тогда над созданием серии плакатов к выставке «Роману “Обломов” 140 лет» под руководством кандидата педагогических наук, преподавателя кафедры дизайна Ульяновского государственного университета Елены Аккуратовой. Сегодня Елена Аккуратова – доцент, профессор кафедры промышленного дизайна Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова. На момент создания выставки кафедра ульяновского университета проработала всего четыре года, и данный опыт оказался одним из первых творческих экспериментов содружества молодых художников.

Всего в собрании музея И.А. Гончарова хранится 14 плакатов на тему «Обломов-Штольц», выполненных гуашью на бумаге размером 54 х 74 см. Три из них: работы студентов Гусмановой А.И. под названием «Обломов-Штольц. Штольц-Обломов»; Сокольского К.В. «Вселенная Обломова»; Тихоновой И.А. «...жизнь трогает!», – представлены в постоянной экспозиции музея писателя.

.jpg)

Ильина Л.В. «Каждому Обломову – свой Штольц. Каждому Штольцу – свой Обломов». Гуашь. 1999 г.

Агитационно-массовое искусство 1920-х годов объяснило нам структуру плаката. Его композиция, по мысли исследователей М.Е. Васильевой и Д.А. Мичковой, базируется «на обобщении, стилизации и силуэтности – это законы художественного языка плаката». Данные принципы нашли отражение в работах ульяновских студентов. Им удалось достичь максимальной степени обобщения и символизации образов романа. Например, на плакате И.А. Тихоновой «...жизнь трогает!» разрывание жёсткими металлическими конструкциями мягкого тканевого материала и начинки перьевой подушки в сочетании с названием работы, вынесенным на лицевую сторону, рождают прямую ассоциацию с участью героя, вынужденного заниматься насущными вопросами вместо постижения бытийного, отрешённого от повседневных забот и треволнений блаженства. Уместно вспомнить здесь строки романа Ивана Александровича: «Но он [Обломов] был в затруднении, о чем думать: о письме ли старосты, о переезде ли на новую квартиру, приняться ли сводить счеты? Он терялся в приливе житейских забот и все лежал, ворочаясь с боку на бок. По временам только слышались отрывистые восклицания: «Ах, боже мой! Трогает жизнь, везде достает».

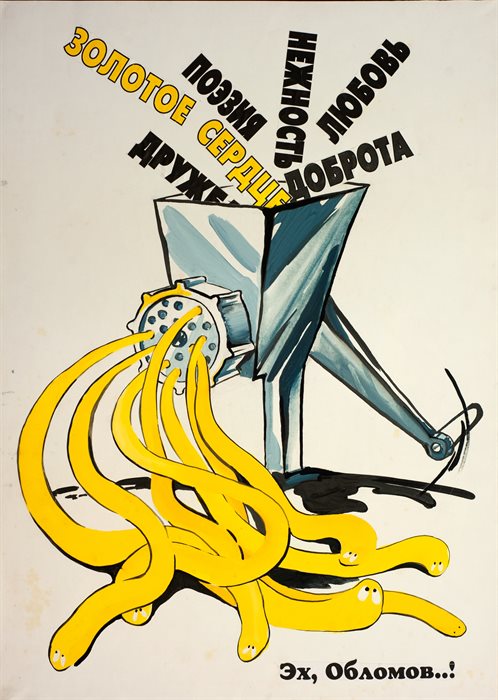

Романова О.Ю. «Эх, Обломов!..». Гуашь. 1999 г.

В представленных работах читается некая карикатурность, шаржированность. Фигура героя на плакате К.В. Сокольского «Вселенная Обломова» выглядит физически несовершенной, массивной и в тоже время беззащитной, нежной, рождая у зрителя чувство искренней озадаченности и глубокой опечаленности судьбой Ильи Ильича, сиротливо сжимающего в тоненьких ручках блюдце с чашкой. Явственно ощутима фатальная уязвимость гончаровского героя. «Обломов бросает вызов времени, – замечает доктор филологических наук, лауреат Международной литературной премии имени И.А. Гончарова Иван Пырков, – смеет жить по собственному временному поясу, но он обречён на поражение».

.jpg)

Саютина О.Б. «Это было нормальным состоянием…». Гуашь. 1999 г.

Атрибутика главного героя (диван, тапочки, подушка) повторится в серии плакатов ещё не раз: в работах студентов Т.А. Инейкиной «... благороден, нежен и пропал»; И.В. Захаровой «Вперед или назад???», Ю.В. Арзамасцевой «Карусель», С.Е. Осьмаковой «Рельеф местности...». Преобладающим цветом здесь является охристый: от бледно-жёлтого до обжигающе оранжевого. Красный цвет в изобразительном искусстве всегда привлекает внимание зрителя к основным акцентам сюжета, усиливает выразительность деталей, создает ощущение тревожности. Тёплые, но неспокойные оттенки цветов на плакатах художественно сопряжены с волнующими мотивами. В одном случае – циклически замкнутая бесконечность дней, проведённых исключительно на диване (как в «Рельефе местности...»), в другом – лихая круговерть жизни (плакат «Карусель»).

.jpg)

Белозёрова А.В. «Штольц и Обломов. Кто лучше?». Гуашь. 1999 г.

На полотне плаката под названием «... благороден, нежен и пропал» обломовские хрустальные мечты и лелеемое умиротворение перемалываются неумолимыми жерновами реальности. Ибо «бытие Обломова, – сетует Владимир Холкин, – это как раз попытка ухода, стремление избегнуть прямого и явного сопряжения с “другим”, т.е. внешним, самодовольным поведением уморождённой идеи: жизнь как умышленное, целесообразное и строящееся Дело. Обломов сторонится неподлинности. Причём сторонится вполне самобытным, не поддающимся счислению способом. Суть его – в свободном следовании сущим движениям собственной души, к которым он прислушивается и приглядывается тем внимательней, чем злее, гуще и бойчее собирается вокруг него суета привнесённых, навязанных, вчуже осознанных, а не возникших отношений, стремлений, страстей».

Дырда Ю.М. «…противоположные крайности…». Гуашь. 1999 г.

Сюжетное решение плаката «Вперед или назад???» резко оттеняет несоответствие мягкой домашней обуви Обломова быстроходным штольцевским ботинкам. Поразительна «обширная профессиональная деятельность» Андрея Ивановича Штольца в романе! Его деловая жизнь всегда почти бесхлопотно успешна. Но именно этой настойчивой страсти к деланию и производству, этого жадного горения практической жизни, её финансовых, физических и прочих опасностей, грандиозных карьерных взлётов и неминуемых падений, равно как и исступлённых сердечных треволнений всегда сторонился и мечтал избегнуть Илья Ильич. В романе читаем: Ощущение странного движения рождает работа студента М.В. Герасимова «Штольц». Елена Аккуратова называет принцип, вызывающий подобное восприятие изображённого, «чувственным переживанием динамики и статики». В центре сюжета снова контраст, противостояние, противоборство двух начал – обломовского и штольцевского, съезжающей с горы брички и прямого верстового столба. Фамилия Штольц, развёрнутая вертикально снизу вверх, выглядит органическим продолжением дистанционного столба, не дающего экипажу (возможно, самого Обломова?) окончательно сорваться под гору. Верёвка, связывающая два объекта, выглядит крепкой и туго натянутой, но еле заметная вибрация показывает, что спасительная мера эта – временная, что непрочная связь рано или поздно разорвётся. Но подлинное ли движение представлено нам на плакате М.В. Герасимова? Несгибаемый, сильный, смелый Штольц здесь тоже задумчив, недвижим, укоренён. И Андрей Иванович готов в конце концов остановиться… От полноты ли счастья герой произносит: «Ольга – моя жена… Все найдено, нечего искать, некуда идти больше!». Или, пытаясь развеять экзистенциальную тоску возлюбленной, мучимой вопросами смысла жизни, Штольц смиренно вещает: «Мы не Титаны с тобой … мы не пойдём с Манфредами и Фаустами на дерзкую борьбу с мятежными вопросами, не примем их вызова, склоним головы и смиренно переживем трудную минуту…».

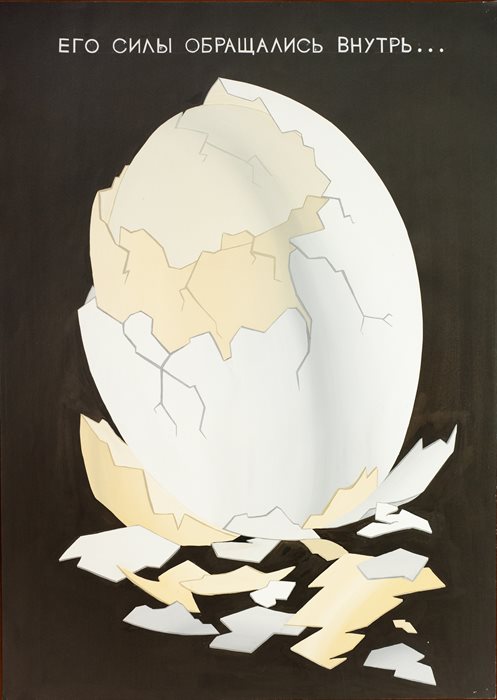

Невейкина З.Н. «Его силы обращались внутрь…». Гуашь. 1999 г.

Художественное решение плаката Л.В. Ильиной полностью построено на шрифтовом выделении и расположении текста. Единственное, что скрепляет свободные черно-белые конструкции, – многократно повторённая формула «Каждому Обломову – свой Штольц. Каждому Штольцу – свой Обломов». Она как бы уравновешивает динамические и статические силы человеческой природы.

Конфликтная ситуация работы О.Ю. Романовой «Эх, Обломов!..» решена более драматично. Лучшие духовные побуждения и устремления Ильи Ильича, попадая в стальную мясорубку реальности, терпят крах: «… он болезненно чувствовал, что в нем зарыто, как в могиле, какое-то хорошее, светлое начало, может быть теперь уже умершее, или лежит оно, как золото в недрах горы, и давно бы пора этому золоту быть ходячей монетой. Но глубоко и тяжело завален клад дрянью, наносным сором».

Конфликт интересов метафорически разработан на плакате О.Б. Саютиной «Это было нормальным состоянием…». «Железобетонное» в конкретном случае устройство штольцевского внутреннего мира, прикрытое короткими фрачными полами, контрастирует с запущенными уголками обломовской души: «Лес кругом его и в душе все чаще и темнее; тропинка зарастает более и более; светлое сознание просыпается все реже…», – грустит о герое сам И.А. Гончаров. Однако почему же гнутся стальные гвозди, входя в мягкую деревянную плоть обломовского мира?

В 2016 году профессор Ульяновского государственного университета Татьяна Васильчикова провела филологический эксперимент «для уточнения проблемы восприятия героя Гончарова современной культурной однородной молодёжной средой». На вопрос «Вызывает ли антропоним “Илья Обломов” ассоциации с пламенем, борьбой, горением?» все двадцать участников ответили отрицательно. Естественно, что «ассоциации возникли … с понятиями и образами … “покой”, “лень”, “халат”, “домашние туфли”, “диван”», ибо «понятие огня, сияния, света сопровождает бытие и деяния Ильи-пророка, но отсутствует в “бытии” Ильи Обломова». Возможно, именно поэтому интуитивно автор графического рисунка не позволил гвоздям как элементам инородной культуры или иного темперамента осилить на первый взгляд податливую, но потенциально здоровую, крепкую поверхность деревянной конструкции, символизирующей жизненное кредо Обломова.

Подобная несовместимость натуры героя с чуждыми ему постулатами поведения Штольца, сильными сторонами характера друга, его ошеломительными победами во всех сферах жизни представлена на плакатах «Штольц и Обломов. Кто лучше?» и «…противоположные крайности…» .

«При этом тонкая, но крепчайшая нить, – продолжает Татьяна Васильчикова, – все-таки соединяет Илью Обломова с библейским претекстом: он чист сердцем и помыслами, как библейский прототип, и тянется интуитивно к таким же нравственно чистым людям – Ольге, Андрею, Агафье Матвеевне. Но той высокой и активной героики, которой пронизана вся история жизни Ильи-пророка, избранника Божьего, в жизни Ильи Ильича нет…».

Илья Ильич практически не испытывает иллюзий относительно своего постоянного положения и возможностей, он нередко жалуется на болезненные симптомы, недомогания физического свойства, осложняющие взаимоотношения с окружающим миром. Более всего Илья Ильич любил безобидно для окружающих мечтать, парить в сладких грёзах над обыденностью. И эти великолепные по замыслу, благородные, животворящие силы неизменно не находили действенного применения в реальности. Чему и посвящён метафорически развёрнутый сюжет плаката Невейкиной З.Н. «Его силы обращались внутрь…» . Обломов-ребёнок, раз и навсегда срезанный на пути познания внешнего мира и осознания своего места в нём, обратился внутрь собственной души, собственного сердца: «И Илюша с печалью оставался дома, лелеемый, как экзотический цветок в теплице, и так же, как последний под стеклом, он рос медленно и вяло. Ищущие проявления силы обращались внутрь и никли, увядая». Опять же нельзя не согласиться с Владимиром Холкиным: «Жизнь Обломова – это жизнь по эту сторону “аквариума”, по зрительскую сторону “сцены”, то есть жизнь “в ложе” <…> Но кроме того – это ещё и поза наблюдательного одиночки, игры яркого воображения которого порой переносятся в реальность».

Серия плакатов к выставке «Роману “Обломов” 140 лет», выполненная молодыми творцами и переданная в дар музею И.А. Гончарова, – нетиражированное создание особой художественной реальности, опирающейся на роман писателя, но расширяющей понимание текста с точки зрения уникальных психологических интерпретаций и эмоционально-чувственных переживаний. Востребованность графического восприятия романа подтверждают успешные демонстрации серии плакатов изначально в Музее современного изобразительного искусства в Ульяновске, затем – в составе передвижного проекта «Ульяновск – родина 2-х Ильичей» в городе Киров. Последний раз большая часть плакатов демонстрировалась в 2014 году в составе выставки «Обломов на родине: 155 лет спустя» в выставочном зале музея И.А. Гончарова.

Несомненно, эти графические работы в собрании музея писателя помогут зрителям погрузиться в размышления над вечным вопросом, порождённым романом: «Обломов и Штольц: на чьей же мы стороне?»

Ирина Маршалова, кандидат филологических наук,

заведующая сектором научно-исследовательской работы

музея И.А. Гончарова Ульяновска

Читайте наши новости на «Ulpravda.ru. Новости Ульяновска» в Телеграм, Одноклассниках, Вконтакте и MAX.